社長ごあいさつ

ロイヤルグループは変わらぬ理念を胸に、『食とホスピタリティ』の力で地域や社会に笑顔を届けながら、100年企業を目指し、さらなる進化とグローバルな成長に向けて挑戦を続けています。

中期経営計画2022~2024の振り返り

2024年度は過去最高業績、コロナ禍からのV字回復を達成

中期経営計画2022~2024(以下、前中期経営計画)の最終年度である2024年度は、売上高152,150百万円、経常利益7,315百万円と、いずれも過去最高の実績を達成しました。原材料費や電気・ガス代等の高騰により、 3年間を通して約56億円のコスト増が生じましたが、既存事業の着実な回復や、高付加価値戦略に伴う販売価格の上昇等によりこれらのコスト増を吸収し、計画を達成することができました。

前中期経営計画では、新型コロナウイルス感染症の影響により2期連続の赤字となった業績をV字回復させるため、何よりも当社グループが提供できる基本的価値の向上にしっかりと取り組むことを貫きました。私たちが持続的に提供する価値とは、単においしさにとどまらず、常にQSCA*が磨き上げられ提供される質の高いサービス、すなわち「ロイヤル経営基本理念」に基づいた『食とホスピタリティ』の提供です。社会がコロナ禍を乗り越え、改めて外食や旅行などの余暇を楽しむ場面において「外食して良かった、旅行して良かった」と思っていただくために、お客様をお迎えする準備を整え、そして人にしか生み出せない価値とは何かをグループ全体で改めて見つめ直し、取り組むことができた3年間だったと実感しています。

その結果として、前中期経営計画で掲げた過去最高の数値目標を達成できたことは、経営陣から現場の従業員に至るまで、グループ全体に確かな達成感と自信をもたらす成果となりました。

* Quality(品質)、Service(サービス)、Cleanliness(衛生)、Atmosphere(雰囲気)の略。

グループ内の不安を払拭すべく注力した人的資本投資

2024年度に過去最高益を達成できた要因のひとつは、重点的に推進してきた人的資本投資によるものだと考えています。コロナ禍による業績不振を受け、組織内に不安な空気が漂っていたため、前中期経営計画では、全従業員が自信と誇りを取り戻すことを強く意識して取り組みを進めてきました。

コロナによる売上減に対応する中で人員の効率化を進めた結果、一時的な組織力の低下に直面したことを機に、単なる人員の回復や処遇の改善を行うだけでなく、当社グループがこれまで培ってきた経営理念に基づく『食とホスピタリティ』の考え方を継承・浸透させるため、教育の活性化にも注力しました。具体的には、従業員の賃上げを実施するとともに、外国籍人材を含めた積極的な採用を推進し、店舗の人材確保を強化しました。これにより、従業員が新たな仲間に対して、当社グループならではのノウハウを伝える機会が生まれ、「私もロイヤルのホスピタリティを教えることができた」という自信へとつながりました。こうした成功体験は、「もっと上手く教えるにはどうすればよいか」といった前向きな発想を呼び起こし、組織内で共有されることで教育面における課題の発見と解決が進んでいます。このように人的資本投資を起点とした人材育成の好循環は、現場だけではなく、事業会社や間接部門を含むグループ全体へと広がっています。今後も、多様性を尊重しながら、人的資本への投資を継続して推進していきます。

外部パートナーとの共創

人的資本投資に加えて、外部パートナーとの共創も当社グループに変化をもたらした重要な取り組みであると認識しています。特に、2021年に双日(株)との資本業務提携契約を締結したことは、グループ単独では実現が難しかった挑戦を可能にしただけでなく、グループ内で当たり前だと感じていた独自性や強みを改めて認識するきっかけにもなりました。

この資本業務提携に基づき、当社と双日(株)は戦略的パートナーとして、現在も様々な共創プロジェクトを推進しています。海外展開もその一環であり、シンガポールでは2024年7月にロイヤルホスト初の海外直営店を出店。さらに、2025年4月にはベトナム1号店となる「THE ROYAL」をホーチミンに出店しました。加えて、米国市場への事業展開にも着手しています。当社がレストランチェーンの運営を通じて蓄積してきたノウハウ、双日(株)の国内外におけるビジネスネットワークと事業開発力、そして(株)銚子丸の寿司に関する独自性と専門性を掛け合わせることで、単独では成し得ない新たな価値の創出を目指しています。

また、2024年5月には、当社、双日(株)、 SREホールディングス(株)の3社により、廃業率の高い中小飲食店の開業をワンストップで支援する飲食店開業支援プラットフォーム「オミセクラフト」のサービスを開始しました。こうした取り組みも、外部との共創による業界課題への実践的なアプローチの一例です。

さらに、双日(株)との共同委員会PGA(Profit and Growth for All)では、当社グループの業績および企業価値の向上に向けて、両社の視点と知見を活かした議論を継続的に行っています。今後も、外部パートナーとのさらなる共創を通じて、当社グループの強みをより一層引き出し、新たな価値創出に取り組んでいきます。

事業ポートフォリオの進化

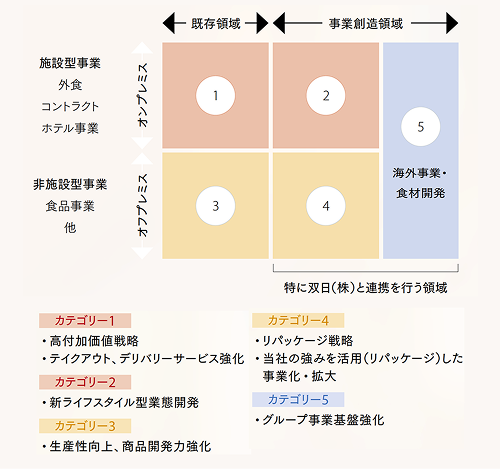

前中期経営計画では、コロナ禍で浮かび上がった「人流依存のポートフォリオ」「固定費負担の増大」「各事業のレジリエンス不足」といった課題を踏まえ、事業ポートフォリオを5つのカテゴリーに分類し、「既存事業の収益性向上」と「戦略的事業の創造」を重点課題として、各事業セグメントにおける施策を推進しました。

カテゴリー1、3では、お客様のリベンジ消費にしっかりとお応えするため、様々な施策を展開し、既存事業の収益性回復を実現しました。商品開発力やSCMの強化を進め生産者様とその消費を応援しながら、それぞれの素材の旨味を活かす「Good JAPAN」等の高付加価値戦略に加え、店舗の新規出店・改装を行いました。リッチモンドホテルでは客室や共用部のリニューアル、地域の特色を活かした朝食の導入等により、宿泊価値の向上を図ってきました。その結果、2024年度通算12回目となる「J.D. パワー “ホテル宿泊客満足度<ミッドスケールホテル部門>No.1”」を受賞することができました。また、コントラクト事業においても新規運営受託の強化や既存事業ラインの活性化を進め、収益性の回復を実現しました。

カテゴリー2では、天丼てんやのリブランディングやコスタコーヒーのチェーン展開を通じて、事業創造領域における戦略的事業の創出を推進しました。

カテゴリー4では、フローズンミール「ロイヤルデリ」の販売強化を通じてリパッケージ戦略を進めた一方、オフプレミス領域における成長に向けた取り組みは想定通りには進まず、中期経営計画2025~2027(以下、新中期経営計画)へと引き継ぐべき課題であると認識しています。

カテゴリー5では、海外FC事業および海外直営事業の拡大に向けた基盤構築の一環として、2024年7月にシンガポールへロイヤルホストの海外直営1号店を出店し、日本国内と同水準のサービスと料理の提供を開始しました。また、双日(株)、(株)銚子丸との合弁事業や天丼てんやの海外FC事業拡大に向けて、既存国での深掘りと新規国の開拓を進めています。直営・FC・合弁事業それぞれの展開をさらに推進するうえで、双日(株)との共創による種まきが、新中期経営計画期間中に成果として表れることを見込んでいます。

DXの取り組み

前中期経営計画におけるDXの取り組みとしては、①店舗管理システムの導入、②SCM、③共通インフラ更改、④データドリブン基盤の整備、⑤新規事業・デジタル化の推進、⑥それらを支えるDX人材の育成という6つの領域で取り組みを推進しました。その結果として、当社グループは経済産業省の定めるDX認定制度において「DX認定事業者」に正式に認定されました。

前中期経営計画におけるDXの取り組みは、いわば目の前のデジタル化に集中することで多くの取り組みを“点”として生み出す狙いがありました。新中期経営計画期間においては、こうした点を“線”としてつなぎ、当社グループにおける価値創造へどのようにつなげていくか、引き続き模索していきます。

経営ビジョン2035策定と中期経営計画2025~2027の始動

経営ビジョン2035の策定

2025年4月、当社グループは設立から75周年を迎えました。次の節目である100年企業を目指し、これからの25年間で何ができるのかを見据えたストーリーづくりに向け、まずは10年後を展望する経営ビジョン2035「『食とホスピタリティ』で、地域や社会を笑顔にする」を策定しました。このビジョンは、100年を迎えるそのとき、私たちはどのような会社でありたいのか、また当社グループとして「変えてはいけないもの」と「変えていくべきもの」は何かという観点から、未来の経営を担う従業員も多数参加し、グループ全体で意見交換を重ねて策定されたものになります。

創業以来、高度成長期の日本において飲食業の産業化を目指し、「その地域の人々にとって、なくてはならない店をつくる」という理念のもと、プロダクトアウト型の事業展開を進めてきました。しかし、設立から70年以上を経た現在では、より多くの地域の方々の「ここにロイヤルグループがあってほしい」という声に応えるべく、マーケットイン型のサービス展開にシフトしています。「地域に求められるグループを目指す」という意思こそが、新たな長期ビジョンに込められた中心的な考え方です。そして、「地域に求められる」とはどういうことか、その実現に必要な要素とは何かを分解して整理したものが、「ブランド」「グローバル」「サステナビリティ」「人財中心経営」の4つの重点領域です。

1つ目の「ブランド」について、地域や社会に求められる存在であるために、ブランドは必要不可欠です。「ロイヤルグループ」という名前を聞いて安心感や信頼感を抱いていただくこと、そしてお客様の生活シーンにロイヤルが寄り添うことで、特別感が出たり、笑顔が生まれたり、豊かさを感じていただくことが当社グループの「ブランド」だと考えています。ロイヤルホストやリッチモンドホテルといった個別ブランドをはじめ、空港、高速道路、スタジアムやアリーナ内施設での食の提供まで、様々なシーンで「そこに在る」こと自体が価値となり、笑顔や豊かさを提供する存在として認識されることを目指しています。お客様一人ひとりの生活シーンに寄り添った「その人にとってのロイヤルグループ」を提供し、それをブランド価値として感じていただくことが私たちにとって欠かせない要素だと認識しています。

2つ目の「グローバル」について、「地域に求められる」というのは国内に限定した話ではなく、世界中の地域のことだと捉えています。海外においては、日本の食のおいしさや食材に対する信頼が高く、そんなお客様の期待に応えるべく、私たちは“おもてなしの心”を込めたサービスまでを含めた「本物の日本の食」を提供したいという想いがあります。海外からのお客様が日本から自国に帰った際に、日本で体験したものと同じ「食」がそこにあることや、反対に自国で出会った本格的な日本の食を通じて、「本場の日本でも食べてみたい、働いてみたい」と思っていただけるような、人の往来を意識した戦略を推進していきます。

3つ目の「サステナビリティ」について、100年企業を目指すうえで、時代の変化にしなやかに対応し、求められているものに応えていくことが持続的な経済活動の土台となると考えています。サステナビリティというと難しいことのように聞こえますが、様々な社会課題の解決に貢献していくことは、私たちが経済活動を続けるうえで当たり前に取り組むべき原点だと認識しています。

そして最後に、これらすべてを実現するには、当社グループの価値観を共有した人材が必要不可欠です。特に当社グループにおいては、人でしか成し得ない質の高い“食”&“ホスピタリティ”という価値を提供し続けるため、QSCAをはじめとしたおいしさや安全性だけではなく、人だから提供できるおもてなしや思いやりをしっかりと提供できる人材を育てていかなければなりません。教育や継承を通じて、ホスピタリティが提供できる人材を増やすことで、より多くのお客様に喜んでいただき、その喜びのサイクルを循環させていくことで、地域や社会から求められる存在を目指していきます。

中期経営計画2025~2027「変革から成長、そして飛躍へ」における戦略

前中期経営計画は、コロナ禍による赤字からのV字回復という意味での「再生」を果たし、次の成長への種まきを進める短期決戦のフェーズでした。それに続く新中期経営計画では、中長期の視点で策定した「回復」以降の成長ストーリーを具現化する段階に入ります。これまでまいた種が芽を出し、100年企業としての「飛躍」を目指すフェーズとして、経営ビジョン2035で掲げた4つの重点領域に紐づく戦略を進めていきます。

ブランド戦略においては、各事業戦略において個別ブランドとグループブランド双方の見直しと確立を目指します。加えて、2024年6月に導入を開始したグループ共通アプリ「MyROYAL」を軸に、お客様との対話や市場アンケートの収集、外部評価の分析を進めるため、新たにマーケティング部門を設立しました。こうした取り組みを通じて、データドリブン経営を加速させていきます。これまで当社グループは「お客様にとってなくてはならない存在」を目指し、高度成長期においてはプロダクトアウト型のサービス提供を進めてきました。しかし、世界が情報でつながる現在、食のトレンドや情報発信の主導権は、もはや企業側にあるとはいえません。今後は、デジタルを活用して「お客様が何を求めているのか」に焦点を当てたマーケットイン型のサービス提供も進めていき、ブランド価値の再構築を図っていきます。

グローバル戦略では、高度成長期の日本における当社グループの成長プロセスと近い成長、すなわち「質の高い“食”&“ホスピタリティ”の提供を通じた挑戦の歴史」を海外でも実現したいと考えています。具体的には、直営店・フランチャイズを問わず、その国・地域が求めるニーズに応える飲食店を多角的に展開することで、何がその地域の人々に喜んでいただけるか、その地域においてどのようなレストランを作ればよいかを模索していきます。国ごとに成長の形が異なるベトナム、シンガポールをはじめとしたアジア諸国において、「本物の日本の食」の提供を通じて、その国の成長に少しでも貢献したいという想いがあります。また、インバウンド需要の増加を、海外におけるファン獲得の好機と捉えています。日本で体験した味やサービスが帰国後にも自国で再体験できるという「喜び」を提供することを目指し、現地での出店を進めていきます。こうした取り組みにより、旅行先の日本と帰国後の自国、どちらの地域においても「あのお店がここにあるから寄って行こう」と思っていただける循環を創り出し、世界各地で当社グループのファンを増やしたいと考えています。

サステナビリティ戦略では、「ロイヤル経営基本理念」を礎に、「地域・社会に根付いた企業となり、すべてのステークホルダーから共感・支持を得られる企業」を目指すサステナビリティ経営を推進しています。サステナビリティ経営をさらに進化させるため、2023年に策定した5つのマテリアリティ①人財、②“食”&“ホスピタリティ”、③資源・環境、④地域、⑤ガバナンスについての取り組みを深化させていきます。

人材戦略では、当社グループの提供する価値の根幹にある「ホスピタリティ精神」を持つ従業員を育てることが最も重要だと考えています。お客様に喜んでいただく方法は業種・業態や職種によって異なるかもしれませんが、「お客様の喜びを自らの喜びとする」価値観に共感し、それを体現できる人材が集まる組織を目指します。そして、その価値観は、現場でのお客様との日々の向き合い方の中でこそ育まれるものです。おもてなしの心を持った従業員が豊かな気持ちで働くことで、豊かなサービスの提供が可能となり、それがお客様の喜びにつながり、さらに従業員自身の喜びへと還元される。このような好循環が、当社グループにとっての人づくりの本質です。このような価値観を体現できる従業員には、“食”&“ホスピタリティ”によって得られる豊かさの価値を、お客様の視点で自然に理解できる素養が求められます。そのためにも、賃上げや業績連動賞与の一律支給は、貯蓄だけではなく自分たちの価値を高める体験、すなわちおいしいものを食べたり良いホテルに泊まったりすることに使うことを奨励し、そこで再認識した価値を今度は自らお客様に提供していくようなサイクル、そんな思いやりのある人材づくりを今後も継続して進めていきます。新中期経営計画期間においても、こうした人的資本投資を進めるため、引き続き会社としての収益力向上を目指していきます。

出店計画およびM&Aの考え方

グループにおける出店計画については、単に店舗数を増やすことを目的とするのではなく、「100年企業」を見据えた店舗投資を重視し、リロケーションも進めていきます。ロイヤルホストでは、開店から50年以上が経過して建て替えが必要な店舗、再開発に伴うリロケーション等を通じて、より時代に即した店舗環境への更新を進めます。天丼てんやは、都心部を中心とした出店を進めるとともに、リブランディングにも取り組みます。ホテル事業では、マイナー・ホテルズをはじめとした外部パートナーとの共創を通じて、より多様な利用シーン、価格帯に適した宿泊体験価値の提供を実現すべく、事業の拡大を進めていきます。コントラクト事業では、地域再生や再開発が進むエリアにアプローチを進めることで、人が集まる場所における持続可能なサービス提供を実現します。

M&Aに関しては、日本国内の外食産業において後継者の不在や人手不足によって失われつつあるブランドの事業継承を中心に進めたいと考えています。撤退を検討しているお店が持つブランドや価値を受け継ぎ、絶やさないことが当社グループらしいM&Aだと考えており、「ロイヤルグループに任せれば安心して継承してもらえる」と思っていただけるような存在を目指します。日本国内には多様で魅力的な食文化が長年にわたって培われてきました。そうした食の価値が消えてしまうことのないよう、私たち自身が使命感を持って事業を継承し、食文化の持続可能性に貢献していきたいと考えています。

変わらざる「ロイヤル経営基本理念」の再認識の場となったR-セッション

経営ビジョン2035の策定にあたり、グループ全体の意見交換の場となったのが、執行役員が中心となって全国61カ所で実施した座談会と、半年に一度開催されるR-セッションです。いずれも、グループ全体の約半数の社員が参加し、グループの未来について議論する場として継続的に機能しています。この定期的なR-セッションの開催により、連続性をもって当社グループの変わらざる強みが共有され、現場の声が経営に活きる循環ができています。経営と現場の双方向の対話を通じて、当社グループだからこそ提供できる価値とは何かが、グループ内において共感を生む形で再認識され、新中期経営計画におけるさらなる価値提供に向けた確かな土台が築かれたと実感しています。

時代が変わっても、ホスピタリティはなくならない

当社グループは、1995年の「ホスピタリティ宣言」以前からホスピタリティという言葉を掲げ、その実践に75年にわたりこだわり続けてきました。その結果、『食とホスピタリティ』は企業風土として深く根付きました。たとえ時代が変わっても、おいしい料理と人にしかできないホスピタリティサービスは決して失われることなく、今後もこの精神を脈々と受け継いでいきます。

一方で、価値あるサービスの実現には、省人化すべき領域を見極め、デジタルの力を活用して効率化を図ることも重要です。当社グループは、人に投資することで、人が人にホスピタリティをもって接するからこそ生まれる豊かさや喜びのサイクルを育てていきます。そして、その循環に共感した従業員が、誇りを持って働き続けられる企業でありたいと考えています。これからも、一人ひとりが心からこの場所で働きたいと思えるような環境を育んでいきます。

創業以来、私たちは「その地域の人々にとって、なくてはならない店をつくる」という理念を大切にし、「ロイヤル経営基本理念」のもと、飲食業の産業化を推進し、社会への貢献を目指してきました。当社グループは、この変わらぬ理念を礎に経営ビジョン2035のもと100年企業を目指し、さらなる進化とグローバルな成長に挑戦していきます。地域・社会に貢献し、すべてのステークホルダーから信頼され、必要とされる企業であり続けるために、私たちは日々努力を重ねています。今後も、お客様、従業員、株主様、お取引先様、そして地域・社会とのつながりを大切にし、社会に笑顔を届けながら、持続可能な成長を目指していきます。

代表取締役社長